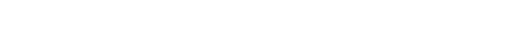

R6.7.6 公開講座 『第28回農学部5学科 「植物生命科学科」「応用生物化学科」「森林科学科」 「食料生産環境学科」「動物科学科」の実験講座』を開催いたしました

目的

本講座は、主として岩手県内の高校生や理科教育に携わる教員の方々を対象とする、実験やフィールドワークを中心とした公開講座であり、講座では、5つの学科で活躍している教員を講師として、現在進めている研究や実験の様子をわかりやすく説明し、教科書では得られない「科学の面白さ」を体験してもらうために開講いたしました。

活動実績

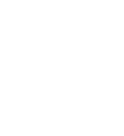

コース1: DNA分析で病気に強い植物を選び出す(植物生命科学科)畠山勝徳 教授【7名】

ハクサイの病気に強い品種と病気に弱い品種の苗を学生に配布し、DNA抽出、PCR操作、ゲル電気泳動によって両品種間のDNA多型解析の一連の操作を行った。スライドを用いて各実験操作を説明しながら、高校生に実験操作を体験してもらい、品種選抜へのDNA多型の利用法について学習していただいた。

コース2:イネの冷害の被害程度を葯長から予測する(植物生命科学科)下野裕之 教授【5名】

イネの食味検査と冷害予測について、参加学生4名、教員1名の5名に対して行い、講義や実習を通じて農学についての知見を学習していただいた。

コース3: 植物の光合成を測定してみよう(応用生物化学科)鈴木雄二 教授【5名】

屋内外の光強度やCO2濃度を測定し、これらが大きく変動することを確認した。光合成測定の原理と装置を解説し、実際にホウレンソウの光合成速度の光強度やCO2濃度への応答を調べた。さらに、トウモロコシの光合成速度のCO2濃度応答も調べ、ホウレンソウと比較し、光合成のサブタイプにより違いが生じることを学習した。

コース4: DNAとタンパク質のダイナミクス:生命のしくみを解き明かす(応用生物化学科)Pattama Wiriyasermkul 准教授【7名】

受講者は膜タンパク質のダイナミクス、特に栄養輸送体がどのように細胞膜にアクセスするかについて学んだ。細胞モデルを用いた実験は、アミノ酸輸送体の発現と局在を解明することを目的とした。受講者は、蛍光顕微鏡を用いてこれらの輸送体の局在を観察し、SDS-PAGEを通じた栄養輸送体発現解析を解明した。

コース5:森林をつくる昆虫の働き-ポリネーターの役割と棲家の創出

(森林科学科 東 淳樹 講師、当日代理:國崎貴嗣教授、真坂一彦教授、齋藤仁志教授、)【8名】

森林と蜂と食のつながりについて真坂がスライドで説明した後、日本の森林・林業の課題とスマート林業の現状を齋藤がスライドで説明した。また、外来緑化木や果樹など植栽木のみで見られたカブトムシの樹皮剥ぎ(餌場創出)や昼間活動が滝沢演習林の天然生林でも確認できたことを國崎が紹介した。最後に、植物園内の樹木や昆虫の様子を観察してもらった。

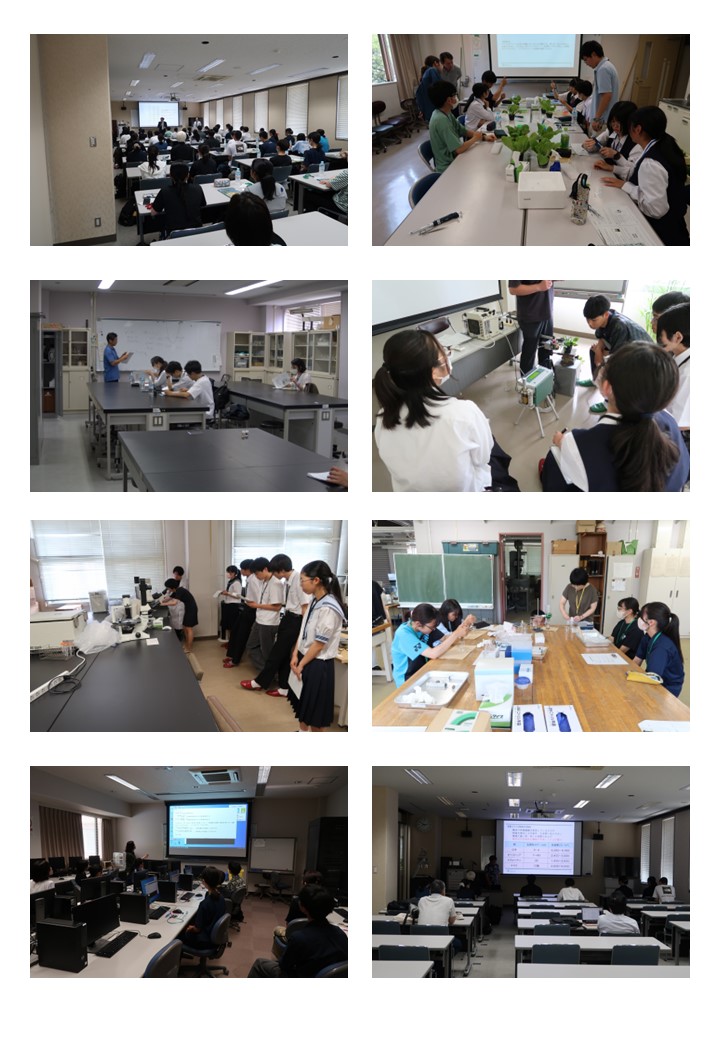

コース6: 土の中での窒素の動きを調べよう~私達の生活に果たす土の役割~(食料生産環境学科)武藤由子 准教授【5名】

肥料として農地に多く施用されるアンモニア態窒素と硝酸態窒素について、土壌中での水分移動に伴う移動の違いを観察する実験を行った。実験結果から、土壌の電気的性質が両者の移動に影響すること、過剰な施肥が環境汚染の原因になることを説明した。

コース7:スマート農業体験 ~自動水やり装置を作ってみよう~(食料生産環境学科)松嶋卯月 准教授【5名】

本講座は、自己紹介と目的の説明から始まり、Arduinoと自動水やり装置の概要を紹介した。次に、Arduinoボードと湿度センサー、水ポンプなど必要なハードウェアの準備を行い、各パーツの接続方法を説明し、実際に配線を行った。プログラミング基礎のセッションでは、Arduino IDEの使い方を解説し、センサーの読み取りと水ポンプの制御に関する簡単なコードを説明した。高校生たちは自身でコードを書いて実行し、装置を組み立てた。最後に質疑応答とまとめを行い、講座全体を振り返った。

コース8:牛の体外受精技術を体験してみよう(動物科学科)藤井貴志 准教授【5名】

ウシの精子や卵子の機能、受精のしくみ、体外受精技術の概要について、スライドを用いて説明した。その後、実験室に移動し、凍結融解したウシ精子の運動性の観察、食肉処理場由来のウシ卵巣からの卵子の採取、体外受精、分割したウシ受精卵の観察を行い、一連のウシ体外受精技術を体験した。