公開講座「ニワトリ胚を用いた研究は、基礎科学にどのような貢献をしてきたか(+ニワトリ初期胚の観察会)」を開催しました

講座名:ニワトリ胚を用いた研究は、基礎科学にどのような貢献をしてきたか(+ニワトリ初期胚の観察会)

実施日:2018年8月25日(土)

受講者数:5名

定員数:30名

【目的】

爆発的に発展し続けているライフサイエンス分野では、さまざまなモデル生物が用いられている。そのようなモデル生物の1つであるニワトリは、古代ギリシャ時代から2300年以上、研究の対象となってきた。一方、岩手県では養鶏は主要な産業となっている。本プログラムでは、ニワトリ胚を用いた主として基礎科学分野における研究の歴史を解説した後、最新の研究成果をわかりやすく説明し、また講演に引き続き、ニワトリ初期胚の観察会も行う。更に、この種のイベントが行われることが少ない地域で行うことにより、市民の科学への興味を喚起する。

【活動実績】

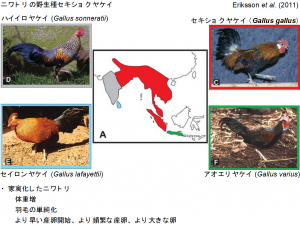

講演では、まずニワトリが属する鳥類の進化と特徴について述べた後、ニワトリの家禽化の過程について説明した。続いて発生生物学におけるニワトリの実験動物としての特徴について説明した後、その実験動物の歴史を紹介した。そして、ウズラ-ニワトリキメラ胚を用いた神経堤由来細胞の発生や、遺伝子導入により鳥類の直接の祖先である恐竜の特徴をニワトリに復活させる研究について紹介した。

続いて持参した実体顕微鏡と2日孵卵した有精卵を用いて、ニワトリ胚の観察を行った。参加者は5名と少数であったが全員、地域の高校の教員の方々だったので、ニワトリやウズラ胚を用いた高校生向けの実験について討論を行った。

【今後の課題】

参加者が5名しか集まらなかったのは残念であった。参加者からも指摘があったように、広報の問題かも知れないので、来年度以降実施する場合は、広報のやり方を改善する必要があると思われる。その一方、参加者全員が高校の先生であったため濃い内容の講座になり、また間接的に多くの高校生に本講座の効果が波及することが期待される結果となったことは良かった。