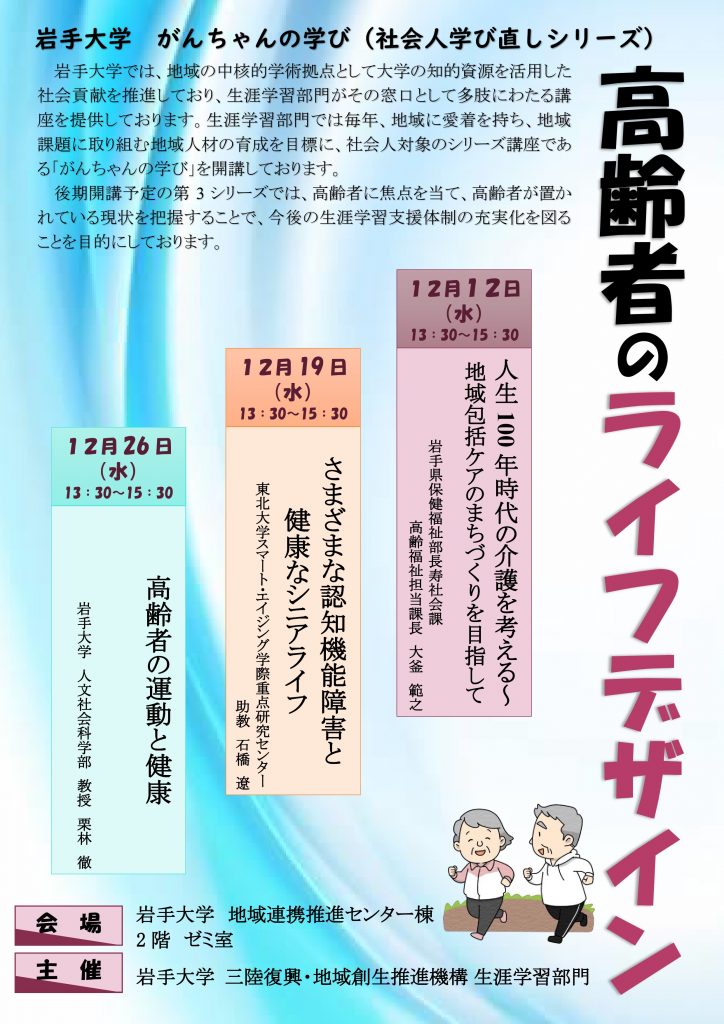

がんちゃんの学び「高齢者のライフデザイン」開催について

岩手大学では、地域の中核的学術拠点として大学の知的資源を活用した社会貢献を推進しており、生涯学習部門がその窓口として多肢にわたる講座を提供しております。生涯学習部門では毎年、地域に愛着を持ち、地域課題に取り組む地域人材の育成を目標に、社会人対象のシリーズ講座である「がんちゃんの学び」を開講しております。

後期開講予定の第3シリーズでは、高齢者に焦点を当て、高齢者が置かれている現状を把握することで、今後の生涯学習支援体制の充実化を図ることを目的にしております。

12月12日(水)13:30~15:30

|

人生100年時代の介護を考える~地域包括ケアのまちづくりを目指して講師:岩手県保健福祉部 長寿社会課 高齢福祉担当課長 大釜 範之「人生100年時代」と言われています。日本人の平均寿命は、男性が80.98年、女性が87.14年。高齢化率は27.7%に達しています。一方で、人口は長期の減少過程にあり、現役世代の割合は年々低下しています。2065年には、65歳以上の人1人に対する現役世代の比率は1.3人になるという推計もあります。こうした将来予測からは、社会保障費の増大による財政の圧迫に加えて、労働力の減少による社会・経済活動の停滞が懸念されています。どのようにして若い世代の負担を減らし、社会保障制度を守っていくか。 本講義では、課題の解決に向けた取組について、「地域包括ケアシステム」の解説と合わせてご紹介します。 |

12月19日(水)13:30~15:30 |

さまざまな認知機能障害と健康なシニアライフ講師:東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター 助教 石橋 遼高齢者の認知機能・特に言語機能の変化や障害についてお話ししたいと思います。高齢化に伴う大きなリスクの一に認知症がありますが、認知症といっても様々なタイプがあり、また加齢に伴う正常な範囲の認知機能低下とは区別する必要もあります。この講義では、認知症やその他の認知機能障害についての一般的な理解と学術的な議論との溝を埋めるために、基礎的な認知症・認知機能障害の分類についてお話しします。また健康で意欲的な生活を送るために何が重要か探るため、講演者が現在行っている研究データや、その他国内外での近年の認知症研究/加齢研究の成果などの紹介をさせていただきます。 |

12月26日(水)13:30~15:30 |

高齢者の運動と健康講師:岩手大学人文社会科学部 教授 栗林 徹2017年度体力・運動能力調査の結果によると高齢者が向上傾向にあり、70歳以上の男性と65歳以上の女性が過去最高を記録しました。一方、サルコペニア(加齢性筋肉減弱現象)、フレイル(虚弱)という言葉をよく耳にし、加齢に伴う体力の衰えが気になります。2025年には、団塊の世代が75歳を超えて後期高齢者となり人類が経験したことのない『超・超高齢社会』を迎え、介護予防の重要性が高まっています。 この講義では、介護予防を念頭に、生活習慣病の予防・改善や体力維持・向上に役立つ運動について紹介させていただきます。また、活動的なシニア・ライフを送るための運動のヒントをお話します。 |

会 場:岩手大学地域連携推進センター2階 ゼミ室

|

|

【お申込み・お問合せ】

参加ご希望の方は、電話、E-mail、またはFAXで事前にお申込みください。

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

岩手大学地域連携・COC推進課

TEL:019-621-6492 FAX:019-621-6493

Email:renkei@iwate-u.ac.jp